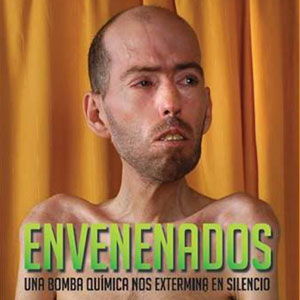

Una bomba química nos extermina en silencio

“Ahora dice que lo hace otra vez en una cama, pero hasta hace menos de tres años Fabián Tomasi apenas si podía dormir sentado en una silla. Las llagas en todo el cuerpo, las lastimaduras en las puntas de los dedos, habían empezado mucho antes: en 2007.” Compartimos la excelente crónica de Patricio Eleisegui, finalista en el año 2013 del Premio La Voluntad de la Fundación Tomás Eloy Martinez.

Por Patricio Eleisegui (Texto finalista en el concurso de Crónicas realizado por la Fundación de Periodismo Tomás Eloy Martinez año 2013)

Ahora dice que lo hace otra vez en una cama, pero hasta hace menos de tres años Fabián Tomasi apenas si podía dormir sentado en una silla. Las llagas en todo el cuerpo, las lastimaduras en las puntas de los dedos, habían empezado mucho antes: en 2007.

En ese momento nadie en Basavilbaso, un pueblo de menos de 10.000 habitantes ubicado casi en el centro de la provincia de Entre Ríos, reparó en que el padre de Nadia había perdido, en cuestión de meses, más de veinte kilos de peso.

Como ocurrió con la mayoría de las localidades de la zona en los inicios de la década del 2000, la llegada masiva de empresarios de otras provincias con intenciones de sembrar soja en los campos cercanos al pueblo se robaba toda la atención. Y apenas si quedó tiempo para comentar lo cambiado que estaba el hombre que en ese momento trabajaba en los campos y hoy, con apenas 47 años, prácticamente no sale ni a la vereda de su casa.

Los recién arribados, patrones nuevos y desconocidos al frente de máquinas de sembrar y cosechar nunca vistas en el pueblo, se apropiaron con rapidez tanto de toda la mano de obra rural disponible como de la voluntad de los productores locales que, hasta la irrupción de un poroto conocido recién una década antes, vivían de cultivar trigo, arroz o lino.

El avance de la soja fue tan incontenible que entre 2006 y 2012 de las 2 millones de hectáreas de suelo apto para el cultivo que posee Entre Ríos, alrededor de 1,3 millones terminaron ocupadas por la oleaginosa. Dicho de otra forma, en dos de cada tres hectáreas del territorio agrícola disponible se engendra hasta estos días un producto que, además, no se consume en la provincia y tiene como destino principal el mercado chino.

Pero Fabián Tomasi desconocía el cambio que comenzaba a profundizarse en la matriz de producción entrerriana cuando, en 2006, volvió a trabajar para Molina & Cia. SRL., una de las pocas empresas de servicios de fumigación surgidas en la zona y que, también a fuerza de adquirir tierras y reorientar parte de su estructura de negocios a la siembra de soja, resistió a la llegada a Basavilbaso de tractores, sembradoras y pulverizadores provenientes de Córdoba o Santa Fe.

Entusiasmado con la posibilidad laboral en una firma para la que había cumplido algunas tareas en años anteriores, este hombre, al que todavía le perdura el colorado en la piel de tantas jornadas de labor bajo el sol mesopotámico, aceptó cumplir con una tarea sencilla: cargar aviones fumigadores con los nuevos productos que requiere la soja para florecer y asegurar rindes que nunca en su historia alcanzaron el lino o el arroz.

Para facilitar su adaptación al nuevo rol, el mismo dueño de Molina & Cia. SRL., Oscar Molina, trabajará codo a codo con Tomasi y también llenará los tanques de las aeronaves y trasladará a los pilotos hasta una pista improvisada entre lotes ajenos o de la misma pulverizadora.

Pocos meses después, un cáncer fulminante dejará a Tomasi sin su mentor. Y el nuevo líder de la empresa, hijo del empresario fallecido, derivará al empleado a una oficina repleta de bidones para que, acompañado de recipientes con agroquímicos como el glifosato, el endosulfan, o el 2,4-D, cumpla con la función de programador de vuelo.

Para entonces, Basavilbaso ya era una de las principales áreas de producción de soja de la provincia y el paisaje del pueblo, de casas bajas y puertas altas, poco a poco empezaba a completarse con las camionetas 4×4 que acercó la renovada prosperidad de varios productores. En el recuerdo comenzaba a quedar la tradición de una plaza que, hasta bien entrada la década del 90, hizo del ir y venir de los trenes, la reparación de vagones de carga, su rasgo distintivo.

Molina & Cia. SRL., por su tipo de negocio, competía de forma directa con los proveedores de los llamados “pooles” de siembra, esto es, sociedades de inversores que destinan capital a la agricultura pero tercerizan toda la producción y ejercen la actividad sobre tierras alquiladas.

La expansión de los “pooles” de siembra en esa parte de la Mesopotamia argentina será de tal magnitud que, de 2007 en adelante, pasarán a controlar el 60% de los campos productivos de Entre Ríos. Cada uno de estos grupos financieros tendrá bajo su control una superficie arrendada promedio de 5.000 hectáreas.

Al dominio de grandes extensiones los empresarios le irán adicionando un esquema de labranza que garantizará, cada vez con mayor efectividad, un mayor rédito a menor inversión.

Entre otras variantes, los “pooles” perfeccionarán el uso de la siembra directa, una técnica que permite colocar las semillas bajo las primeras capas de suelo sin que esto implique tener que abrir la tierra. Esta alternativa reduce la aparición de numerosas plagas que pueden afectar la evolución de los cultivos dado que impide la oxigenación del suelo.

En simultáneo, utilizarán sólo soja transgénica –que incorpora un gen que la hace resistente a herbicidas como el glifosato–, y ampliarán las fumigaciones con plaguicidas para eliminar cualquier especie que pueda competir con la oleaginosa por recursos como el agua, los nutrientes, y el sol.

Cuidar el trabajo

Desde su nuevo puesto de programador de vuelo, Tomasi comenzará a observar cómo el número de peones de campo con los que se cruza en el pueblo y alguna que otra estancia empieza a reducirse.

Fuera de Basavilbaso, la imagen se repetirá en localidades de la zona como Villaguay, Villa Elisa, Rosario del Tala o, incluso, en los lotes linderos a la ciudad de Gualeguaychú.

Los pequeños o medianos productores, ante el poder financiero de los “pooles”, optarán por alquilar sus tierras para no tener que lidiar con la incertidumbre de una potencial mala cosecha, y se desligarán de la suerte de sus empleados. A la par de la receta para cultivar con menor riesgo, los capitales asociados también irán poniendo en práctica una fórmula que les permitirá bajar los costos de la mano de obra.

Así, durante la primera década del 2000 Entre Ríos se puebla de maquinarias que siembran y fertilizan al mismo tiempo, aparatos de fumigación terrestre, y aviones y pilotos que se alquilan a otras provincias.

El resultado es contundente: por más que el cultivo de soja demanda un lapso de cuatro meses entre la siembra y la cosecha, el tiempo de trabajo intensivo, por efecto de la incorporación masiva de nuevo equipamiento, apenas si alcanzará los catorce días.

De ese número escueto que perdura hasta estos tiempos, asegura un productor de Villaguay, los arrendatarios destinan un día a sembrar, doce a fumigar, y uno más a cosechar.

“Ya ni siquiera hay que estar en el lugar físico para hacer la diferencia económica. Por eso hoy, sin ir más lejos, se puede hacer soja en Entre Ríos desde Punta del Este. El empresario necesita nada más que tener señal en el celular y los contactos para hacer todo a través de terceros. Así funciona, y cada vez mejor”, detalla.

Hasta la consolidación de este modelo, en cualquier provincia de tradición agrícola de la Argentina se requería de un lapso de hasta tres meses de espera antes de volver a utilizar la tierra para una nueva siembra. Los procedimientos que masificaron los “pooles” en plazas como la entrerriana lograron reducir esa pausa a veinte días.

En la actualidad, de la mano de errores que se fueron superando y ajustes que perfeccionaron el método, la labor de los productores de soja en casi todo el país se ajusta a tareas simples como regar los campos con agroquímicos una vez levantada la oleaginosa, esperar esos veinte días, y después sí avanzar con la aplicación de semillas. El productor de Villaguay sostuvo que, con la maquinaria que hoy se utiliza en territorio entrerriano, es posible sembrar más de 100 hectáreas en menos de un día.

De esa manera, y merced al rendimiento de la tecnología incorporada, basta un solo peón para labrar 1.000 hectáreas. De ahí que los pedidos de personal incorporarán en Entre Ríos, con el correr de los años, requerimientos como saber operar cosechadoras y, en simultáneo, contar con licencia para pilotear aeronaves.

Aunque la oferta aérea evoluciona a pasos agigantados, y los aviones pulverizadores suman todo tipo de herramientas que mejoran el rendimiento en cada campaña, en esa provincia sobreviven actividades que, cuanto menos, merecen tildarse de aberrantes.

El ejemplo más ilustrativo es el de los llamados “banderilleros”. Se trata de niños que, ubicados en medio de los campos, tienen por función señalar con banderas el sitio por el que debe pasar cada avión que suelta agroquímicos. Los pequeños, que rara vez alcanzan los 12 años, también reciben, inmóviles y sin protección alguna, toda la descarga que lleva a cabo el fumigador.

La tarea de esos menores se completa, luego, con el lavado de los tanques de esos mismos aviones que antes los bañaran con plaguicidas. Esta manipulación de tóxicos por parte de niños se hace extensiva, además, a los equipos de pulverización terrestre, para cuya higienización los productores también contratan “banderilleros”.

El aspecto clave para que la ecuación económica de quienes cultivan en Entre Ríos cierre de forma perfecta estará en la efectividad de los bidones que, apilados y acumulando litros y litros de productos con nombres extraños, restarán espacio en la oficina ocupada por Tomasi hace seis años.

Vos te estás secando, Fabián

En 2007, los dedos de las manos del empleado comienzan a sangrar. Las lesiones se extienden a los brazos y, para descartar un problema mayor, Tomasi decide visitar a Roberto Lescano, uno de los mejores médicos de Basavilbaso.

El programador de vuelos también ha perdido peso, pero vincula esa delgadez a la cantidad de horas que dedica a su trabajo. Imagina, además, que el cansancio permanente de los últimos meses no es más que otra demostración del famoso stress.

Lescano lo examina. Primero las manos, luego la cara, cada vez más huesuda. Le pide que se quite la remera. Suspira, preocupado. Y da, sin que le tiemble la voz, un veredicto que resuena hasta hoy en los oídos del por entonces empleado: “Vos te estás secando, Fabián”.

Los músculos de Tomasi, de la cintura para arriba, prácticamente han desaparecido. El pecho de quien fuera un hombre de más de 80 kilos no es más que piel y huesos. El sangrado de los dedos, frente a la delgadez extrema, es un problema menor.

Mientras revisa el cuerpo de su paciente, que empieza a exhibir manchas que luego derivarán en llagas en piernas y brazos, Lescano piensa en el próximo paso. A la cabeza le viene el apellido de un médico holandés de una localidad cercana, Puiggari, en la periferia de Libertador San Martín.

Semanas después, y tras un rápido chequeo, el holandés en cuestión, el doctor Bernhardt, confirmará lo supuesto de antemano por Lescano: Fabián Tomasi sufre de una intoxicación por agroquímicos. Y padece, además de un agravamiento en su diabetes crónica, un mal conocido como “Enfermedad del zapatero”.

La dolencia en cuestión surge como consecuencia de aspirar durante largos períodos los solventes que, por ejemplo, completan la fórmula del grueso de los plaguicidas con presencia en la actividad agropecuaria argentina. Esos mismos compuestos integran los pegamentos que se utilizan en las fábricas de calzado y de ahí su nombre.

La “Enfermedad del zapatero” también afecta a los empleados de las estaciones de servicio por los aditivos que integran las naftas, y se manifiesta a través de mareos y pérdidas de equilibrio. A largo plazo, el contacto con solventes genera daños irreparables en el sistema nervioso periférico.

Con la confirmación del problema, volverán a la mente del empleado los recipientes cargados de endosulfan, glifosato, 2,4-D, clorpirifos; compuestos sobre los que reparará con mayor atención con el correr de los diagnósticos médicos.

También repasará los nombres de algunos de sus fabricantes, pese a que Molina & Cia. SRL. –que a esa altura ya evaluaba la forma menos escandalosa de prescindir del empleado– más de una vez se ocupó de pulverizar los campos, por ser más baratos, con productos sin etiqueta y contrabandeados desde Uruguay.

A partir del encuentro con Bernhardt, Monsanto, Syngenta, Nidera, BASF, Atanor o Dow, pasarán a integrar buena parte de las conversaciones que Tomasi mantendrá con médicos de Entre Ríos y Buenos Aires.

El nombre del veneno

“En mi trabajo usaban hasta productos que están prohibidos. Endosulfan, por ejemplo. También gran cantidad de 2,4-D e insecticidas como el clorpirifos. Cuando llegó la soja a Entre Ríos, ahí apareció el glifosato. Nunca nos hicieron proteger con nada”, dice el ex programador de vuelos.

El endosulfan es un insecticida diseñado para combatir insectos y plagas agrícolas de todo tipo y su comercializador, Bayer, dejó de venderlo en 2009 luego de que más de 60 naciones –incluido todo el bloque europeo– prohibieran su uso por provocar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.

Como desde el año 2000 hacia acá los empresarios locales concretaron compras masivas del producto, sobre todo a la India, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) habilitó su uso hasta julio de 2013 para que se agote todo el stock disponible. Pero, superada esa fecha, se acumulan relevamientos que dan cuenta del uso de endosulfan en campos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires durante el segundo semestre de, precisamente, 2013.

El 2,4-D, en tanto, es un herbicida que, desarrollado como arma química en Gran Bretaña en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, elimina toda la vegetación presente en cualquier campo y se aplica para preparar la tierra antes de cultivar soja.

A partir de la década del 60, Estados Unidos integró el 2,4-D a la fórmula que dio origen al Agente Naranja, una mezcla de herbicidas con la que se rociaron miles de hectáreas de selva durante la guerra de Vietnam. Esto, en búsqueda de neutralizar tanto los escondites de la guerrilla comunista Vietcong como los cultivos de arroz con los que se alimentaba este grupo.

En Entre Ríos, la utilización de 2,4-D está prohibida por ley, pero incluso el mismo médico de Fabián Tomasi, el doctor Roberto Lescano, asegura que se sigue pulverizando con el producto en toda la provincia. “Hay que pensar que apenas el 50% de los aparatos aplicadores terrestres que operan en Entre Ríos están declarados. Los productores hacen lo que quieren”, comenta.

“Antes de la llegada de la soja, acá se vivía de producir arroz, trigo, lino. Ahora si encontrás 10 hectáreas sembradas con lino les tenés que sacar una foto. Es toda una rareza. Con el arroz pasó lo mismo, y terminó relegado a otras zonas mucho más chicas. Hace 10 años acá estábamos rodeados de arroceras. Ahora todo es siembra directa, soja y plaguicidas como el 2,4-D”, agrega.

Otro de los insecticidas con los que tuvo contacto Tomasi, el clorpirifos, también tiene su origen en la industria militar. Fue desarrollado por científicos de la Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG (IG Farben), un conglomerado alemán conformado en 1925 por compañías como Bayer o BASF y que, ya en tiempos del nazismo, produjo gases neurotóxicos para el Tercer Reich.

En Estados Unidos su principal fabricante, la multinacional Dow, recibió sanciones millonarias entre 1995 y 2003 por ocultar numerosos casos de intoxicación con el producto. En tanto, estudios efectuados en los últimos años por universidades norteamericanas como Columbia culpan al insecticida de, además, generar en los niños retrasos físicos y mentales.

Muy eficaz en sus resultados cuando de erradicar cualquier insecto se trata, el clorpirifos es uno de los plaguicidas predilectos de los empresarios del agro argentino: el país importa, por año, más de 8,6 millones de litros/kilos del producto. Estadísticas de la Aduana reflejan que su consumo se elevó más de un 100% de 2010 a esta parte.

Informes de organizaciones como la Red de Pueblos Fumigados, una entidad conformada por especialistas en salud que pugnan por la erradicación de las pulverizaciones en las principales provincias agrícolas, sostienen que, dividida en dosis de máxima concentración, la cantidad de clorpirifos que ingresa cada año desde el exterior alcanzaría para eliminar hasta 60 veces toda la población de la Argentina.

Pero dentro de las oficinas de Molina & Cia. SRL., el producto que más ocupaba lugar en los tiempos de Tomasi como programador de vuelos era, sin dudas, el Roundup. Esto es, el nombre comercial del herbicida a base de glifosato con el que Monsanto viene acumulando millones de dólares desde hace casi cuatro décadas y que, dado su vínculo con la soja modificada genéticamente creada por el mismo fabricante, resulta la herramienta química predilecta de quienes cultivan la oleaginosa.

La estrella tóxica

El glifosato, bajo la etiqueta Roundup, se presenta como un “herbicida total”, por lo que su aplicación deja sin vegetación a cualquier espacio verde. Dada esta característica, su uso sobre campos con soja culminaría por dañar también al poroto. De ahí la decisión de Monsanto de investigar hasta obtener un gen que, incorporado a la semilla, resiste el poder del Roundup.

El resultado: la soja RR (Roundup Ready), comercializada en Argentina a partir de la segunda mitad de la década del 90 y que permite seguir fumigando para aniquilar la maleza mientras el cultivo evoluciona.

En Estados Unidos, su país de origen, el glifosato dijo presente en uno de los mayores escándalos en la historia de la industria química norteamericana. En 1976, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por su sigla en inglés), consignó errores y deficiencias en estudios elaborados por el Industrial Bio-Test Laboratories (IBT), uno de los laboratorios más importantes en cuanto a determinación toxicológica de pesticidas.

Sin mayores rodeos, la EPA acusó a IBT, establecimiento que promovió 30 estudios sobre glifosato y fórmulas comerciales a base del mismo desarrollo –entre estos, 11 de 19 sondeos diseñados para constatar su toxicidad crónica–, de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre numerosas defunciones de ratas y cobayos sometidos al herbicida.

Entre 1992 y 2007, el glifosato acumuló reveses judiciales en tribunales de Estados Unidos y Europa, como así también más de una multa por comercializarse como “biodegradable” siendo que el techo de su toxicidad nunca ha sido constatado.

Desde hace más de quince años, el glifosato es el agroquímico que más se utiliza en los campos argentinos. De los más de 300 millones de litros que se arrojan sobre los lotes cada año, 200 millones corresponden únicamente al producto que Monsanto empezó a vender de forma masiva en la década del 70. Producto de esa cifra, Argentina consume el 9% del glifosato que hoy se produce alrededor del mundo.

Su aplicación en el país está tan extendida que hasta pueden ubicarse ofertas del herbicida en diferentes tamaños y precios, sin advertencia sanitaria alguna, en portales de comercio electrónico como MercadoLibre.com.

Campo de prueba

En la provincia de Entre Ríos, según entidades ambientales de ese distrito, se aplica un promedio de 10 litros de glifosato por hectárea en cada campaña. Esto equivale a 13 millones de litros que son fumigados desde aviones o vehículos terrestres toda vez que se siembra soja.

Tomasi destaca que, durante la segunda mitad de la década del 2000, el Roundup se empezó a usar en Entre Ríos en combinación con otro producto de tremenda toxicidad: la atrazina, un herbicida que llegó a la Argentina en 1960 y que en Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles.

En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.

La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios –se utilizaron ranas para la muestra– son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.

Para Tomasi, más allá de la peligrosidad resultante de su combinación con la atrazina, el mero contacto con los bidones de glifosato ya es contaminante. Pero, a su entender, el mayor problema radica en que las malezas, como sucede con cada ser vivo, con el correr de los años han desarrollado resistencias al Roundup.

El primer caso de inmunidad al glifosato se registró en 2002. La maleza que triunfó sobre el herbicida de Monsanto: el sorgo de Alepo (Sorghum halepense).

De acuerdo a un informe de Greenpeace referente a la expansión del químico en el país, las alertas tempranas respecto del comportamiento del sorgo de Alepo “no fueron atendidas, y los agricultores que expresaron sus preocupaciones en la zona norte de Argentina fueron tranquilizados”.

Le siguieron el Yuyo Colorado (Amaranthus quitensis), la Gramilla Mansa (Cynodon hirsutus), el Raigrás (Lolium multiform), el Pasto Amargo (Digitaria insularis, resistente al glifosato también en Brasil y Paraguay), y la Lengua de Vaca (Rumex crispus), entre otras.

Según la organización, veintiún otras malezas de Argentina han sido catalogadas como “apenas controladas por el glifosato” y este “podría ser el próximo paso para ascender a la resistencia total mediante otro paso evolutivo”. En otras palabras, la efectividad del agroquímico camina por la cornisa.

Tomasi advierte que estas resistencias han derivado en un uso mayor del herbicida por parte de los productores entrerrianos, además de incentivar la aplicación del producto de Monsanto en compañía de otros plaguicidas bajo la forma de cócteles tóxicos.

“Con tal de matar todo menos la soja, se mezcla el glifosato con insecticidas y se lo aplica dónde sea. No importa si es cerca de los pueblos o de las escuelas”, dice.

Peligro en el aula

La situación de los establecimientos educativos rurales en Entre Ríos es dramática. Directoras como Estela Lemes, de la escuela número 66, Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, en la periferia de Gualeguaychú, vienen denunciando desde 2010 sucesivas pulverizaciones sobre los salones de clases en cada siembra.

Según la docente, sólo en el departamento de Gualeguaychú operan dieciocho escuelas que en los últimos dos años reportaron haber sido víctimas de fumigaciones aéreas. “En septiembre de 2012 pulverizaron a partir de las dos y media de la tarde, justo cuando los chicos estaban en pleno recreo”, cuenta.

Alergias y problemas respiratorios de toda índole son algunas de las consecuencias visibles que originó el incidente.

Los inconvenientes, a la hora de llevar la problemática a la Justicia, son múltiples según Lemes: buena parte de los funcionarios entrerrianos son empresarios agrícolas, los padres de los alumnos de las escuelas rurales trabajan en los campos en los que se fumiga, y hasta organizaciones de lucha contra la contaminación como la Asamblea Ambiental Gualeguaychú cuentan entre sus integrantes con numerosos productores de soja.

“Las fumigaciones empezaron hace unos cuatro o cinco años atrás. Antes no teníamos este problema. En una época toda esta zona, que está a unos 15 kilómetros del centro de Gualeguaychú, estaba dedicada a la ganadería. Hoy todo es siembra de soja”, explica.

Por el momento, la alternativa para los docentes es similar a la de Tomasi: resistir y comunicar. Y aprender a dominar ambas tareas en un contexto de poblaciones pequeñas en las que todos se conocen, y donde cualquier planteo judicial puede derivar en una persecución social que sólo se interrumpirá con la mudanza del denunciante.

Por supuesto, antes se agotarán otras instancias. Por ejemplo, la del dinero a cambio de silencio.

Perderlo todo

“A mí me ofrecieron plata, todo, después de que me revisaron los primeros médicos. Pero antes, en Molina & Cia. SRL. me tuvieron trabajando en negro y sin ninguna protección”, relata Tomasi.

A partir de 2008 el empleado dejará de caminar. Desesperados, sus padres le darán cobijo en el hogar familiar mientras se suceden los chequeos médicos en Basavilbaso y Buenos Aires. Nadia, su hija ya adolescente, no se despegará de su lado.

En paralelo a su caso, aparece el de un compañero de trabajo con problemas estomacales y otro empleado de la misma empresa al que se le detecta esterilidad. En ese contexto, Tomasi pone en marcha los trámites para jubilarse por PAMI. Los más de veinte médicos que lo revisan le pronostican seis meses de vida.

Logrará la jubilación pero no por su actividad en Molina & Cia. SRL. “El haber estado en negro me lo impidió, pero pude hacerlo gracias a mis trabajos anteriores”, dice.

Por una acumulación de líquido en una rodilla, se le practicará una biopsia en el hospital público de Basavilbaso. Le extraerán más de un litro de una sustancia blanca que será examinada. Nunca se conocerán los resultados de ese estudio.

“También me sacaron paredes de calcio de las piernas, los codos. El organismo reacciona frente al veneno generando más y más calcio. Además, empiezo a tener problemas hormonales y me aparece un exceso de vello”, detalla.

Mientras esto sucede, el hijo de un conocido de Tomasi, de apenas cuatro años, muere de cáncer en el estómago en el hospital Posadas de El Palomar, en las afueras de Buenos Aires. Los médicos, ante el cuadro del niño, le preguntan al padre si vive cerca de una usina atómica o de una fábrica de químicos. El vecino de Basavilbaso contesta que es encargado en un campo cerca de su pueblo, y que junto a la casa de la familia se levanta un depósito de agroquímicos.

“Acá hay muchos casos como el mío. Infinidad de casos de cáncer, nenes que nacen con malformaciones, criaturas con labio leporino. A dos casas de la mía vive una ingeniera agrónoma que secó el pasto de su patio con glifosato puro”, asegura Tomasi.

Tras más de cinco años de lidiar con médicos y estudios, cuenta que acaba de abandonar todos los tratamientos, incluido el que le aplicó el doctor Jorge Kaczewer, un especialista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que logró revertir la inmovilidad del enfermo a base de procaína.

Para Tomasi, la agricultura de Entre Ríos se ha vuelto un verdadero campo de concentración. Y reafirma su conclusión mientras reconoce que nuevamente sufre de calambres en las piernas y regresión muscular. Al dolor físico, en el último tiempo se la ha sumado el sufrimiento emocional por la pérdida de su padre.

“Ahora estoy esperando que se termine todo. Mi hija ya está preparada. No le veo sentido a seguir peleando para vivir”, confiesa.

Molina & Cia. SRL. continúa operando en Entre Ríos, aunque abandonó sus instalaciones en Basavilbaso.

La compañía ahora explota un campo ubicado entre los lotes que separan a ese pueblo de Gilbert, una localidad de alrededor de 1.500 habitantes rodeada de cultivos de soja. En esa superficie sigue sembrando la oleaginosa y, en simultáneo, explota su negocio de aplicación de agroquímicos con equipos terrestres y aeronaves tanto en su establecimiento rural como en estancias de terceros.

Las reiteradas denuncias de Tomasi respecto de la forma en que la empresa desarrolla sus actividades, y las consecuencias sanitarias que origina esta labor, no cambiaron el foco comercial, aunque sí encendieron la imaginación de sus líderes para buscar la manera de disimular el impacto que genera el emprendimiento.

Así, y mientras revisa el cronograma de vuelos de las próximas fumigaciones, la titular de Molina & Cia. SRL., María Elena Spiazzi, viuda de Molina, hoy se hace un espacio para, además de estar al frente de una biblioteca popular, presidir la representación de la Asociación Lucha contra el Cáncer (ALCEC) en Undinarrain, un pueblo de poco más de 8.000 habitantes distante media hora de Basavilbaso.

Fuente: http://nogaldevida.blogspot.com.ar/2014/06/una-bomba-quimica-nos-extermina-en.html

La directora Sylvia Losantos aseguró que “no podemos creer que los señores productores o empresas agrícolas les importe mas el dinero que la salud de estos chicos campesinos”.

La directora Sylvia Losantos aseguró que “no podemos creer que los señores productores o empresas agrícolas les importe mas el dinero que la salud de estos chicos campesinos”. La médica María del Carmen Seveso dijo ayer a referirse al caso denunciado en el lote 14 de Avia Terai que “quienes venimos promoviendo el debate y la participación de la ciudadanía respecto de las consecuencias que tienen para la salud y la vida la utilización de agrotóxicos vía fumigaciones aéreas y terrestres sin control y sin respetar la legislación vigente, decimos que otra vez hemos sido defraudados por la mayoría de los diputados de las bancadas mayoritarias que votaron en general, y en particular, la nueva ley de biocidas, priorizando el lobby de las multinacionales y de quienes anteponen la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud de los chaqueños”.

La médica María del Carmen Seveso dijo ayer a referirse al caso denunciado en el lote 14 de Avia Terai que “quienes venimos promoviendo el debate y la participación de la ciudadanía respecto de las consecuencias que tienen para la salud y la vida la utilización de agrotóxicos vía fumigaciones aéreas y terrestres sin control y sin respetar la legislación vigente, decimos que otra vez hemos sido defraudados por la mayoría de los diputados de las bancadas mayoritarias que votaron en general, y en particular, la nueva ley de biocidas, priorizando el lobby de las multinacionales y de quienes anteponen la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud de los chaqueños”.