Donde los cuerpos gritan. Los casos de Basavilbaso y San Salvador

Por Catalina de Elía, periodista.(esperamos no se enoje, publicamos su nota sin pedirle permiso!!)

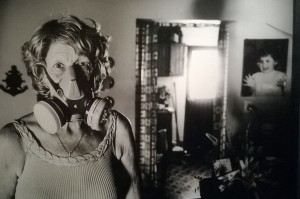

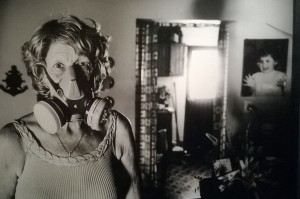

Costó arrancar la nota con Fabián Tomasi. Estaba parado justo con su foto detrás. Era la muestra de Pablo Piovano en el Palais de Glace y se había venido de Basavilbaso, su pueblo en la provincia de Entre Ríos, solo para este evento. Lo acompañaban Nadia, su hija de 21 años, y su mamá de 80. La sala estaba llena y todos se acercaban a saludarlo. Desde una Madre de Plaza de Mayo hasta familiares y víctimas directas de los agrotóxicos. Se sacaban fotos con él y también le sacaban fotos a su foto. Las dos imágenes hablaban solas. Fabián es el rostro viviente del deteriorio físico. Es un hombre que perdió sus dos manos y que padece una polineuropatía tóxica severa. También es el rostro de aquel que nunca abandona su integridad. Solo bastaba verlo ahí parado. Le respondió con una sonrisa a todos los que lo saludaron porque quiere que lo escuchen, quiere gritar lo que vivió y que se sepa lo que está sucediendo.

Costó arrancar la nota con Fabián Tomasi. Estaba parado justo con su foto detrás. Era la muestra de Pablo Piovano en el Palais de Glace y se había venido de Basavilbaso, su pueblo en la provincia de Entre Ríos, solo para este evento. Lo acompañaban Nadia, su hija de 21 años, y su mamá de 80. La sala estaba llena y todos se acercaban a saludarlo. Desde una Madre de Plaza de Mayo hasta familiares y víctimas directas de los agrotóxicos. Se sacaban fotos con él y también le sacaban fotos a su foto. Las dos imágenes hablaban solas. Fabián es el rostro viviente del deteriorio físico. Es un hombre que perdió sus dos manos y que padece una polineuropatía tóxica severa. También es el rostro de aquel que nunca abandona su integridad. Solo bastaba verlo ahí parado. Le respondió con una sonrisa a todos los que lo saludaron porque quiere que lo escuchen, quiere gritar lo que vivió y que se sepa lo que está sucediendo.

“Me intoxiqué con biocidas cargando aviones para fumigar. Yo era peón rural, trabajaba en short, remera, en patas…hasta comíamos junto al avión. Lo hice por un año. Hasta que un día me empezaron a doler mucho las manos. Ahí empezó todo”, relató Fabián a este blog. Fue diez años atrás. Y en ese momento fue a distintos médicos hasta que le diagnosticaron lo que tenía. “La llaman también la enfermedad del zapatero’ y es por aspirar solventes. Es lo que afecta a los chicos que aspiran pegamento. Este trabajo lo hice por un año. Pero con diez minutos hubiese bastado para que me pase lo que me pasó. Estamos hablando de veneno”, contó Fabián. Lo echaron apenas se enfermó y él nunca quiso hacerle juicio a la empresa a pesar de estar seguro de que lo hubiese ganado. “O le enseñaba a mi hija cómo era defender la verdad, que es una y no otra, o cobraba. Si yo cobraba el juicio yo no hubiese podido hablar de vida y de verdad porque me hubiese convertido en un negociador. Yo busco tratar de salvar a los chicos porque nos están dejando morir y nadie se hace cargo”.

Fabián también perdió a su único hermano que murió de cáncer. Y hoy vive gracias a una jubilación mínima que le otorgaron por su enfermedad. “Y esto recién empieza. No se va a hablar nunca de esto cuando hay un lobby entre los medios grandes, la política, justicia y medicina. Todos callan. Porque todos tienen parte de este negocio fantástico sino fuera que causara tanta muerte. Más en estos lugares que tenemos tierras tan buenas y que tenemos políticos tan degradables que no se ponen a pensar. Mientras las tierras den, esto no va a cambiar”, se lamenta Fabián. Pero él dice que no va a parar hasta que se quede ronco.

Basavilbaso, la ciudad donde vive Fabián, está ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos. Queda a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una zona rodeada de sembradíos de soja, maíz, arroz. Los vecinos cuentan que antes de la llegada de los agrotóxicos, una imagen típica eran las luciérnagas y los focos de luz llenos de bichitos cuando estaba por llover. También los campos verdes, llenos de flores, animales y mariposas. “Todo eso ya no está”, relata a este blog Mariela Leiva vecina y docente de esa ciudad. “Ayer, por ejemplo, viajaba en auto con una amiga de Rosario del Tala, una ciudad que está cerca de Basavilbaso y de la que nos separa el río Gualeguay. Y la banquina desde Rosario del Tala hasta el río estaba totalmente fumigada y seca. Una banquina. Y la otra verde por completo. Entonces le digo a mi amiga `qué casualidad, una banquina amarilla y la otra verde’”, cuenta. Mariela Leiva es directora de la Escuela Rural Nro. 44 de Basavilbaso y recuerda que cuando ella arrancó a trabajar allí en 2008 el lugar estaba rodeado de eucaliptus y que era muy bonito a la mañana escuchar los loros y el canto de los pajaritos. Que también se veían zorros y que los chicos jugaban con los lagartos. “Hoy te puedo asegurar que ya no hay nada, solo animales muertos. Nosotros vemos cómo se va muriendo todo y solo pasaron ocho años. Es muy poco tiempo”

Mariela tiene 44 años, está casada, tiene dos hijas pero dice que sus alumnos también son sus hijos. “Esa es mi familia y por eso también mi lucha”, contó. Ella es directora de una escuela de personal único. Y hasta diciembre de 2014 en ninguna ocasión había tomado cartas en el asunto. “Es que nunca habíamos tenido un problema que nos tocara como para hacernos reaccionar”, dijo. Hasta el 4 de diciembre de 2014. Era un día caluroso allá en el campo y sobre todo en la escuela. Las clases se dictan de 13hs a 17hs. De repente uno de los nenes gritó “seño anda volando un avión” y ahí empezó todo. Era una avioneta fumigadora. Una de las alumnas empezó a vomitar. Otros empezaron con mucho dolor de cabeza y mareos. Todos muertos de miedo. Mariela no entendía bien que pasaba. “Hasta que salí y ví al avión a 20 metros nomás haciendo la aplicación”, contó con los ojos llorosos. Llamé a la policía, al hospital y a los padres. Después de un rato llegaron todos. “Había una nena que me causó una impresión terrible, no me olvido más esa imagen. Estaba tirada sobre el pupitre toda mareada. Y a todo eso súmale mi impotencia de no poder hacer nada porque estaban todos ahí, pero el avión seguía fumigando”.

Rápida de reflejos, Mariela hizo que la médica que atendió a los chicos dejara constancia del cuadro de intoxicación que habían sufrido. La denuncia se realizó en la Fiscalía de Concepción del Uruguay ya que el oficial que debía tomarla no se encontraba en la comisaría de Santa Anita. Hubo un fiscal, Pablo Bur, que empezó a investigar rápidamente pero luego lo reemplazaron y todo se frenó. Hoy la causa está en etapa de investigación. “Te puedo decir en marzo de 2016 que nosotros todavía no sabemos si tenemos agroquímicos en sangre. Además siguen vehículos de arrastre de fabricación casera que no están matriculados”

Adjuntamos documentación sobre el caso denunciado por Mariela Leiva: denuncia y certificados médicos sobre la intoxicación de los alumnos por fumigación. Basta con hacer click

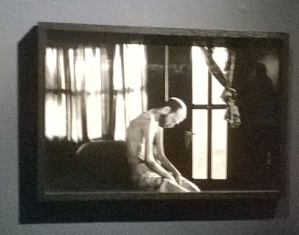

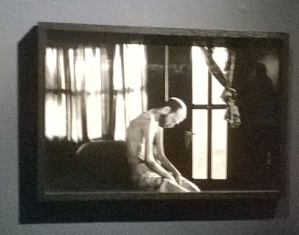

“Yo creo que recién está empezando a conocerse lo que sucede. Necesitamos que los medios concentrados puedan romper ese silencio cómplice e informen con honestidad sobre esta cuestión”, dijo el fotógrafo Pablo Piovano a “Voces Excluidas”. Pablo es fotógrafo de Página 12, pero por decisión personal en 2014 partió de viaje por Entre Ríos, Misiones y Chaco en busca de las historias personales que ilustran todo lo que venía leyendo sobre los agrotóxicos en medios independientes. Así fue como, después de muchos viajes, compromiso y trabajo con las familias afectadas, finalmente llegó al Palais de Glace con su muestra “El costo humano de los agrotóxicos”, lugar donde lo entrevistamos para este blog.

Piovano nos relató que a través de la fotografía entiende que puede ser un instrumento más para todas las pruebas que están llegando de la academia y de los abogados para todo ese movimiento que se está gestando para denunciar qué sucede en esta tierra. Y aclaró: “no soy un militante, esa es una excusa de las corporaciones, un lugar de falsedad en la que nos ponen las grandes empresas y el poder político. Este trabajo es un trabajo documental, periodístico. Y siempre voy a querer estar cerca de las personas que luchan, de las que levantan la bandera de algo digno”.

El fotógrafo contó también que en San Salvador, Entre Ríos, se encontró con una gran cantidad de casos de enfermos de cáncer que se repiten de manera alarmante. “Hemos visto 14 casos de cáncer en 4 cuadras. Era muy fácil dar con las víctimas. Era caminar unas cuadras y encontrarlos”, describió Piovano. Al referirse a las empresas que operan en las zonas que él recorrió expresó: “Hay muchas. Pero acá hay 25 corporaciones que han entrado luego del 96 cuando Argentina prueba con Monsanto la entrada de la soja transgénica y el uso del herbicida glifosato. Desde ese momento, se abrieron las puertas del país y a la región para que nuestro país sea un espacio de experimentación y para que nuestros cuerpos sean territorios también de experimentación”.

Andrea Kloster tiene 48 años, vive en San Salvador y es referente de la organización “Todos x todos”. Se involucró en el tema de los agrotóxicos después de la muerte de una amiga que sufrió un tumor cerebral fulminante. “Vi enfermar y morir a mucha gente de cáncer, desde 1996 se empezaron a ver cada vez más casos. Pero a fines de 2012 me impacto la cantidad de niños. Gente sana, deportistas, que de repente tenían cáncer”. Y ahí es que junto con otros vecinos afectados y preocupados por el mismo problema comenzaron con su lucha.

La mamá de Iván Alcides murió en 2004 a raíz de un cáncer de útero. Y el médico les preguntó si estaban en contacto con algún pesticida. Y a su familia le llamó la atención la pregunta. Pero lo dejaron pasar porque eran chicos sus hijos cuando eso pasó. Pero hoy comprenden la dimensión de lo que sucede. “El porcentaje de cáncer en San Salvador supera a lo normal. Tarde o temprano nos toca a cualquiera de nosotros”, le dijo Iván a este blog.

San Salvador es la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre de la provincia de Entre Ríos. Según el censo de 2010, tenía un poco más de 13 mil habitantes. La ciudad fue fundada el 25 de diciembre de 1889. Se inscribe en una de las tantas ciudades agroindustriales de la zona. Su rasgo singular pasa porque la especialización en la producción de arroz. Precisamente porque concentra el 75% de esa producción en nuestro país, se la conoce como la “Capital Nacional del Arroz”. A partir de mediados de los años ’90 todo comenzó a cambiar de la mano de lo que se conoce como la “Revolución Biotecnológica”. Es decir, la aplicación de la industria agropecuaria de tecnología de semillas genéticamente modificadas y de productos químicos que eliminan las malezas y, en consecuencia, permiten que los cultivos crezcan en libertad y maximicen su potencial productivo.

La Revolución Biotecnológica tuvo múltiples impactos en el país porque redefinió la agricultura. Generó el ingreso al negocio de los “pools”, palabra que aloja a inversores no vinculados a la agro técnica tentados por los precios internacionales. Cambió el paisaje agrario en la medida que generó una marcada concentración de la tierra. Las semillas transgénicas y los agrotóxicos lo modificaron todo. Dentro de la multiplicidad de impactos generados, hay uno que pese a la encarnizada lucha de los vecinos no obtuvo la luz que merece: los impactos en la salud de los agroquímicos.

Según Laura Pérez Frattini, investigadora en el Instituto de Geografía Dr. Romualdo Ardissone y docente de la cátedra de Geografía Rural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Revolución Biotecnológica consiste en la implementación en la producción agraria de semillas genéticamente modificadas. La modificación genética tiene que ver con generar variedades resistentes a la aplicación de agroquímicos de modo tal que la planta cultivada quede a salvo cuando es fumigada, mientras las malezas mueren. “Para que esta “agricultura moderna” sea exitosa y rentable, además de las nuevas variedades de semillas y los agrotóxicos concomitantes, el agricultor debe pagar por todo un paquete tecnológico que va desde riego suplementario hasta el uso de maquinaria de importación.”, explica. En Argentina, este proceso se inscribe (y no por casualidad) en el marco de las políticas de liberalización y desregulación de los mercados promovidos por el Plan de Convertibilidad de 1991.

Muchas ciudades del interior de nuestro país denuncian sus efectos en la salud. Las “Madres de Ituzaingó” se ocupan de cuanto ocurrió en el barrio homónimo de Córdoba, El “Movimiento Campesino de Santiago del Estero” de los estragos en el monte santiagueño, el “Centro de Estudios Nelson Mandela” de Chaco, los vecinos de Bignad en Santa Fé hacen lo propio con su terruño, en Formosa la gente de Colonia Loma Senés hace lo mismo. Este blog escogió ocuparse de dos ciudades entrerrianas: Basavilbaso y San Salvador. Pero esa elección no obtura la gravedad del fenómeno en términos globales.

San Salvador, la “Capital Nacional del Arroz”, comenzó a cambiar su perfil a partir del boom sojero de la primera década del siglo XXI. La proporción pasó de 8 mil hectáreas de arroz contra 30 mil de soja. Que 38 mil hectáreas sean sometidas a la Revolución Biotecnológica implica que la ciudad permanece, literalmente, envuelta en agrotóxicos desde arriba y desde abajo. Los suelos son el terreno para las semillas genéticamente modificadas y el aire el espacio par que los agroquímicos liberen la tierra de las molestas malezas que afectan el potencial productivo de las semillas.

La peligrosidad aún no dimensionada en el uso de los agroquímicos excede al momento de su aplicación porque se incorporan a los ciclos ecositémicos. Según la docente de la UBA Laura Pérez Frattini, las mismas contaminan los suelos y las aguas superficiales, percolan hasta llegar a las aguas subterráneas, se esparcen en el aire, eliminan biodiversidad y llegan a la mesa de millones de personas contenidos en los alimentos. Además, cada vez se requieren mayores dosis de agrotóxicos porque las malezas también se vuelven resistentes.

El problema de San Salvador es parte de una perspectiva que atraviesa a toda la Argentina. El país registró durante los últimos años un fuerte crecimiento económico anclado en un modelo extractivo. Similar al del modelo “agroexportador” de fines del siglo XIX y principios del XX. La soja y la megaminería fueron los andariveles por los que se desplegó el crecimiento. Trajeron aparejado el ensanchamiento de la frontera productiva que se tradujo en la tala de bosques, el sacrificio del agua y la tendencia al monocultivo, en pos de la tasa de ganancia derivada de los precios internacionales de la soja.

“La expansión de la frontera agropecuaria se produjo con una violencia inusitada sobre las poblaciones locales y sus prácticas. La lucha de la comunidad Qom es quizás la que mayor visibilidad ha tenido pero no es la única”, expresó la docente de geografía rural Pérez Frattini a este blog.

El enfoque de “Voces Excluidas”

Sin embargo, a “Voces excluídas” le interesa abordar el problema desde otro lugar. Desde la tensión que se da entre el progreso científico que busca mejorar la calidad de la vida humana y las consecuencias de ese propio progreso que desemboca en una crisis ecológica de la humanidad. El tema no es nuevo. Se han ocupado de él la denominada “Escuela de Frankfurt” de la mano de una interpretación marxista del fenómeno, hasta el Papa Francisco en la encíclica “Laudato Si”. Ambas miradas coinciden en los riesgos derivados de aquella tensión entre la búsqueda del progreso para mejorar la vida y las consecuencias de ese progreso que en su búsqueda frenética amenaza con destruir la tierra y, por lo tanto, aquello que busca mejorar: la vida. Este perfil productivo, además, se inscribe en una matriz que subordina la existencia humana a una carrera individual por el éxito económico, apoyado en una sólida alianza que aglutina a poderosos agentes globales del capitalismo financiero como las empresas multinacionales proveedoras de servicios agropecuarios y los bancos, junto a grupo sociales de los países profundamente relacionados a ellos.

“A dos décadas de la aprobación en la Argentina de los eventos transgénicos los argumentos que afirmaban que la Revolución Biotecnológica vendría a solucionar el hambre mundial han demostrado ser falaces. En los países graneros la merma de diversidad que implica la adopción del monocultivo condujo a la pérdida de la soberanía alimentaria. ¿Y ahora todos comemos soja?: para nada. La mayor parte de la producción de transgénicos no está orientada a la alimentación humana. Con todo, la falacia radica en que el hambre en el mundo no es un problema de producción sino de distribución”, agrega la especialista en geografía rural Pérez Frattini.

Este fenómeno, además, es mucho más intenso en los países en desarrollo o subdesarrollados, en los que la necesidad de generar divisas debilita las regulaciones estatales. Y este punto es crucial. La debilidad estatal no sólo tiene que ver con las tenues actividades de control a la hora de permitir el uso de las semillas genéticamente modificadas y de los agentes tóxicos que las ayudan a desplegar su potencial productivo, sino que va mucho más allá. En efecto, se extiende a las áreas de la salud, de la justicia, a las autoridades locales y provinciales. Esta crónica no va a analizar las causas de la indiferencia estatal. Ellas pueden ser múltiples. Desidia, corrupción, temor. Pueden ser una de ellas, varias o una combinación de todas. Nos interesa contrastar la lucha de una comunidad que intenta conservar su ecosistema para poder vivir y el silencio estatal, porque más allá de algunas iniciativas individuales o generadas por la presión popular, la regla es la indiferencia estatal.

La madre de todos los problemas es el glifosato

El glifosato es el principio activo del producto herbicida conocido como Roundup, fabricado por la multinacional Monsanto que también patentó la semilla de soja resistencia a ese herbicida. Ese matrimonio es el que revolucionó la producción agropecuaria. El herbicida mata todo, menos la soja y otras semillas que también desarrollo la Monsanto.

San Salvador, Entre Ríos, sufre las consecuencias de este nuevo paradigma. Andrea Kloster lo resumió con envidiable nitidez “Somos un pueblo en el que los vecinos están muriendo como moscas”. Andrea y sus vecinos llevan adelante una batalla asimétrica: enfrentan al conglomerado de multinacionales que venden agrotóxicos y a la indiferencia oficial. Veamos algunos datos.

En 2010 hubo 58 muertes de las cuales 27 fueron de cáncer. En 2011 de las 80 muertes, 40 fueron de cáncer. En 2012, 22 de 52 y en 2013 19 de 59 fallecidos, murieron de cáncer. En medio de las acciones vecinales a través de las marchas “Todos x Todos” y de la difusión que llevó adelante la “Red de Pueblos Fumigados”, la municipalidad ordenó estudiar la red pública de agua potable y el informe concluyó que los tanques estaban contaminados con materia fecal. No obstante, los vecinos señalaron otros riesgos. Sobre todo, porque el principal foco de muerte es el barrio “Centenario”, contiguo a un hangar desde el que despegan los aviones que fumigan los cultivos. Como dijimos, el aire, el agua, el ecosistema salvadoreño quedó envuelto en la Revolución Biotecnológica. Los poros de los salvadoreños están contaminados. El glifosato es la estrella de esta revolución.

Según el médico investigador principal del Conicet, Andrés Eduardo Carrasco, que declaró en el caso emblemático por contaminación derivada de fumigaciones que llevó adelante la Cámara Criminal de Córdoba por la que condenó a los imputados por el delito de contaminación ambiental en septiembre de 2012: “el glifosato no se degrada en tierra rápidamente, lo que ha demostrado en su trabajo la Dra. Pizarro, sino que queda mucho tiempo. No es biodegradable y pasa a la sangre sea por alimentación o por consumo de alimentos a la vía digestiva o por vía inhalatoria y permanece en ella de 10 a 14 hs. y parte queda en los tejidos y nunca sale” Expuso que “Tiene un olor desagradable, produce picazón en las vías aéreas y trastornos digestivos y en la piel. Señaló que es más difícil detectar lo crónico que lo agudo. Lo crónico en una enfermedad como el cáncer o en una enfermedad neurodegenerativa requiere una cantidad de tiempo de desarrollo, por lo que debe ser esto monitoreado permanentemente en la población cercana a los campos donde se están usando los químicos”. Pero Carrasco no está solo. En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer – Órgano que actúa dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud – concluyó que hay evidencias para clasificar al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

“Quizás lo más angustiante para las poblaciones que denuncian el riesgo de vida al que están expuestas a causa de las fumigaciones es que son voces sin experticia científico-técnica y por tanto desautorizadas por quienes detentan el saber. Así y todo, cuando han logrado hacerse oír ya sea por la fuerza de las evidencias, ya sea porque se han sumado a su reclamo discursos expertos (como el del Dr. Carrasco), las conclusiones de la Justicia han sido que el glifosato es tóxico si se utiliza de manera negligente pero totalmente seguro si es implementado con buenas prácticas. Así, se traslada el cargo y la culpa a agentes privados individuales y el Estado queda librado de cualquier responsabilidad”, explicó a “Voces Excluidas” Laura Pérez Frattini, investigadora y docente de la cátedra de Geografía Rural de la UBA.

El “NO judicial” y la indiferencia estatal

El contraste que no deja de asombrar a “Voces Excluídas” es precisamente esa trágica coincidencia entre la intuición popular, sostenida por el daño en los cuerpos y por la muerte, corroborada por la ciencia local y global pero irónicamente ignorada por las autoridades políticas. Sabemos que muchos concejos deliberantes municipales y legislaturas locales han debatido e incluso aprobado iniciativas legales para prohibir las fumigaciones cerca de las ciudades. También sabemos que hubo algunas intervenciones judiciales. Nos detendremos en ellas. Pero antes hay que hacer una aclaración técnica.

La estructura administrativa de nuestro país es federal. Ello significa que hay esfera de la vida pública cuya regulación corresponde a las provincias y otras al Estado federal. Pero hay una zona gris: las llamadas facultades concurrentes ¿Qué son? Son espacios en el que la potestad para legislar corresponde a las provincias y también al Estado federal ¿Cómo? Los daños ecológicos son un ejemplo. En este caso los municipios pueden dictar ordenanzas reglando algunas actividades locales. Pero también puede hacerlo la provincia con respecto a todo el territorio provincial. Además, como se trata de una cuestión de medio ambiente, el Estado federal puede actuar también en la materia. La única condición legal es que ninguno de los tres tipos de ley contradiga a la otra.

¿Cuál es la explicación de estas capacidades concurrentes? Cuando se incorporó la provincia de Buenos Aires a la “Nación Argentina” en 1856 se estableció en la Constitución que los estados provinciales conservan todo el poder no delegado al Estado Federal. La chance de preservar el medio ambiente no fue delegada. Por lo tanto, las provincias y los municipios pueden actuar. Pero como el medio ambiente es en cierto modo un lugar común para todos, la propia carta magna reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Así, las tres organizaciones administrativas posibles del Estado: municipal, provincial y federal pueden y deben proteger el medio ambiente.

Una mirada rápida lleva a pensar que no hay excusa para no cuidarlo porque todos pueden actuar de acuerdo a su nivel. Pero en rigor de verdad, la evidencia implica que la multiplicidad de competencias no se tradujo en eficacia. Además, ese entramado de potestades vuelve más difícil detectar intervenciones judiciales. El resultado es que la Ley federal de Residuos Peligrosos 24.051 rige pero no se cumple prácticamente. De modo que, al final de cuentas, la regulación múltiple termina siendo funcional a las violaciones que debe proteger y sancionar. Casi no hay condenas y no existen registros públicos que contengan y clasifiquen los actos judiciales municipales, provinciales y federales.

“Voces Excluidas” de todas maneras detectó algunas intervenciones del sistema judicial.

* Durante 2003 en la ciudad de Colonia Senés, Formosa, la jueza Silvia Amanda Sevilla fue la primera juez en ordenar el cese de las fumigaciones. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo.

* En diciembre de 2008, la justicia cordobesa prohibió fumigar en a 500 metros por tierra y 1500 por aire, en el barrio Ituzaingó.

*El Juzgado en lo Civil, Laboral y Comercial de San Jorge, provincia de Santa Fe, en junio de 2009, hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y prohibió aplicar agroquímicos en un radio de 800 metros de un barrio de viviendas en forma terrestre y de 1500 por aire.

*El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 de Resistencia, provincia de Chaco, ordenó el 29 de abril de 2010 suspender la fumigación en las ciudades de La Leonesa y Las Palmas, en un radio de 1000 metros en caso de fumigaciones terrestres y 2000 aéreas.

* En septiembre de 2011, el Juzgado Correccional 2 prohibió en septiembre de 2011 fumigar a menos de 300 metros por tierra y 1500 por aire en Antillas, Salta.

*La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en agosto de 2012 prohibió fumigar a menos de 1000 metros de un barrio en la ciudad de Alberti

*La Cámara 1 del Crimen de la provincia de Córdoba, el 4 de septiembre de 2012 a Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, porque ordenaron fumigar con un derivado del glifosato campos en un radio que no traspasó los 1500 metros de la zona urbana, como lo exigía la normativa municipal, a la pena de 3 años de ejecución condicional, por violar el artículo 55 de la ley 24.051 que reprime, precisamente, la acción de quien derrama residuos peligrosos para la salud. La condena fue ratificada.

Esta recolección de datos realizada sin mayor rigor metodológico muestra que el sistema judicial es, como mínimo, indiferente a los problemas que surgen de la aplicación de agrotóxicos. En efecto, no hay registros oficiales y las resoluciones halladas son medidas cautelares. Técnicamente son provisorias y siempre dependen de un juicio posterior largo y tedioso, de los que se desconocen los resultados. No se ve a las agencias públicas actuar de oficio; cuando lo hicieron, fue por la presión popular de las víctimas que a través de abogados particulares presentaron acciones de amparo que desembocaron en las medidas cautelares reseñadas. La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, de la Procuración General de la Nación ni siquiera menciona, en el informe sobre su actuación en el año 2014 –último disponible- el problema de los agroquímicos a nivel federal. Una actitud similar surge tras compulsar el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Basta colocar en el buscador el número de la ley (24.051) para no hallar resultados.

Esta periodista de “Voces Excluidas” intentó comunicarse con el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti para preguntarle sobre esta cuestión pero hasta el momento de la publicación de la nota no tuvo éxito. Asimismo, pidió respuesta a voceros de la empresa Monsanto pero no las obtuvo para el horario de la publicación de la nota.

Por el contrario, accedimos a hablar con el ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, quien se refirió al tema: “el abordaje lo tenemos que diferenciar en tres niveles que, a veces, se superponen. El primero es la autorizacion al uso de los agroquímicos. Este plano incluye todo lo que tiene que ver con los que están autorizados así como también con la vulnerabilidad de nuestras fronteras porque muchas veces hay muchos agroquímicos que entran a la Argentina de contrabando”. Bergman aclaró que no importa la escala porque muchas veces es extensiva y muchas veces es de pequeños productores. Y concluyó que en el país hace falta, sin dudas, debate parlamentario sobre el tema y una ley de agroquímicos más ajustada a la realidad preservando la salud de las comunidades.

La segunda dimensión de la que habló el ministro de Medio Ambiente tiene que ver con la aplicación de los agroquímicos. “No hay una ley de jurisdiccion federal sobre cómo se aplican, está descontrolada la reglamentación y no tienen los suficientes monitoreos y controles”, le dijo Bergman a este blog. No discernir estas dos categorias genera perjuicios para la salud de la población pero también la industria es la que pierde. Pierden todos. Afirmó el rabino.

La tercera dimesión que describió Bergman es la referida al cambio de paradigma global. “Nuestros prueblos originarios hablan de la Pachamama, del concepto de ecología integral, de que somos parte de una sola unidad indivisible y del que degrada el ambiente degrada lo humano”. Esta visión nos va a llevar a que también en esta materia volvamos a economías regionales y privilegiemos la preservación tanto de la salud como de la cultura.

Esta conclusión invita al debate…

Una canción de Viejas Locas dice: “si tocan el botón nos vemos en el infierno”. Aquí podríamos cambiar ese título, pero no su sentido. Diríamos: si no tocan el botón, vamos al infierno. Esto es duro, pero es así. Si no se coloca en la agenda pública la discusión sobre el incremento sin límite de la producción agropecuaria en base a las nuevas tecnologías en desmedro del medioambiente y de la salud, es casi indiscutible que esta querella existencial entre la vida y la muerte la gane la muerte.

Y la prueba de ello, entre muchos otros, los cuerpos de nuestros entrevistados. También la desidia estatal y la indiferencia judicial y mediática ante corporaciones tan poderosas que siembran el miedo incluso entre los propios afectados. Pero como decía Hanna Arendt en uno de sus textos, aún frente a estas adversidades los seres humanos conservamos la acción que tiene la singularidad de ser impredecibles. Cada comienzo es infinito. Y quizás, la acciones de las víctimas sean las que contengan el germen que invierta la relación entre la vida y la muerte…

*Tres aclaraciones a los lectores: 1) Las fotos en blanco y negro fueron tomadas de las fotos de Pablo Piovano en su muestra. 2) Este blog es nuevo y aún no sé cómo usar las sangrías 3) Esta es una primera aproximación al tema. Habrá otras notas e invito a los lectores al debate y a la reflexión…

Fuente: http://www.fundavida.org.ar/web2.0/pequenos-gigantes-vecinos-de-entre-rios-vs-agrotoxicos/

Costó arrancar la nota con Fabián Tomasi. Estaba parado justo con su foto detrás. Era la muestra de

Costó arrancar la nota con Fabián Tomasi. Estaba parado justo con su foto detrás. Era la muestra de